1997.9

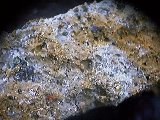

高温型石英の産状。ここでは、やや粘土化した凝灰岩の中に斑晶として自形の高温型石英(β-quartz)がみられる。

高温型石英の産状。ここでは、やや粘土化した凝灰岩の中に斑晶として自形の高温型石英(β-quartz)がみられる。

結晶の大きさは数ミリ程度。抜け落ちて結晶面の印象だけの部分もある。脱落した結晶は、椀掛けしたり、雨に洗われた表土に露出しているものを拾うなど、簡単に集めることができる。

結晶の大きさは数ミリ程度。抜け落ちて結晶面の印象だけの部分もある。脱落した結晶は、椀掛けしたり、雨に洗われた表土に露出しているものを拾うなど、簡単に集めることができる。

高温石英を多量に含む凝灰岩と、玄武岩質の礫を主体とする(竜の口層基底?の)礫岩との不整合面。

高温石英を多量に含む凝灰岩と、玄武岩質の礫を主体とする(竜の口層基底?の)礫岩との不整合面。

不整合面拡大。境界は明瞭で、下位の凝灰岩の上面はややでこぼこしている。不整合面直上は、ここでは砂岩〜細粒礫岩から始まっている。礫岩のレキは、近くに露出する三滝玄武岩から由来するものがほとんどのようだ。よく見ると礫岩には砂の多い薄層がはさまっていて、層理面がわかる。礫岩層の層理は不整合面にわずかに斜交している。

不整合面拡大。境界は明瞭で、下位の凝灰岩の上面はややでこぼこしている。不整合面直上は、ここでは砂岩〜細粒礫岩から始まっている。礫岩のレキは、近くに露出する三滝玄武岩から由来するものがほとんどのようだ。よく見ると礫岩には砂の多い薄層がはさまっていて、層理面がわかる。礫岩層の層理は不整合面にわずかに斜交している。

滝のできかたもよくわかる。下位のやわらかい凝灰岩、上位の硬い礫岩の浸食され方の違いが見える。

滝のできかたもよくわかる。下位のやわらかい凝灰岩、上位の硬い礫岩の浸食され方の違いが見える。

露頭右側手前に見られる、下位の凝灰岩層の上位に見られる、傾斜した薄い炭層。この連続方向で層理面がわかる。傾斜不整合の関係がわかる。

露頭右側手前に見られる、下位の凝灰岩層の上位に見られる、傾斜した薄い炭層。この連続方向で層理面がわかる。傾斜不整合の関係がわかる。

炭層の上位に見られる、火山豆石(ash-pisolite)を含む細粒砂岩〜シルト岩。

炭層の上位に見られる、火山豆石(ash-pisolite)を含む細粒砂岩〜シルト岩。

同上。火山豆石の断面が見える。破片になった豆石もあるのが面白い。

同上。火山豆石の断面が見える。破片になった豆石もあるのが面白い。

炭層の連続を露頭上方に追いかけると、礫岩との境界で切られていて、境界に凹凸があり、おそらく傾斜不整合の関係。なお、下位の薄い炭層が露頭奥では逆向きに傾斜して現れ、ゆるく褶曲しているのがわかる。小規模な構造運動(変位)があったこと、礫岩堆積までに時間間隙があったことを示す。

炭層の連続を露頭上方に追いかけると、礫岩との境界で切られていて、境界に凹凸があり、おそらく傾斜不整合の関係。なお、下位の薄い炭層が露頭奥では逆向きに傾斜して現れ、ゆるく褶曲しているのがわかる。小規模な構造運動(変位)があったこと、礫岩堆積までに時間間隙があったことを示す。

礫岩の上位にみられる、竜の口層の化石密集層。堆積後に地層が乱されているところもあり、この周辺は(垂直)変動の速いところであったという印象を受ける。

礫岩の上位にみられる、竜の口層の化石密集層。堆積後に地層が乱されているところもあり、この周辺は(垂直)変動の速いところであったという印象を受ける。